干细胞临床

一年回输3-6针间充质干细胞,55%的皮炎重度患者摆脱了反复瘙痒

“夜里挠破皮,早上醒来血渍斑斑。”这是许多特应性皮炎(AD)患者的日常写照。

反复的瘙痒、皮屑、红肿,不仅让皮肤崩溃,更让情绪和睡眠陷入失控。许多人尝试

过激素膏、免疫抑制剂、生物制剂,短期见效,却总是复发。皮炎似乎成了一场“永

不止痒的循环”。

但就在近年来,一种源自再生医学领域的新疗法——间充质干细胞回输,正让局面

出现拐点。韩国首尔大学与釜山大学的研究团队在临床中发现:每年回输3至6针MSC,

竟让55%的重度皮炎患者症状减半以上。从“不停抓挠”到“终于能睡个安稳觉”,

这场转变,不靠激素,而靠细胞。

干细胞不是“ 药”,它在皮肤里做了什么?

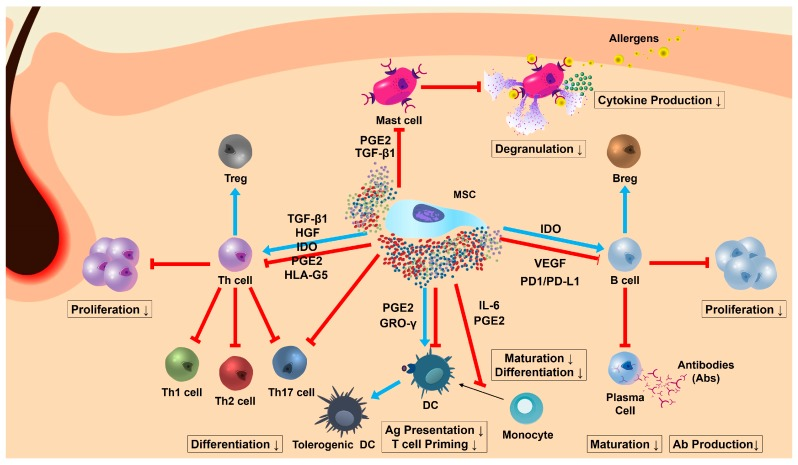

间充质干细胞(MSC)并非凭空治愈,它是一类能够感知炎症信号、调节免疫反应、

修复组织的“智慧细胞”。不同于生物制剂“单点封锁”某个通路(比如IL-4、IL-13),

MSC的作用更像一个协调指挥官——在皮肤炎症爆发的战场上,分泌多种信号分子,

如PGE2、TGF-β、IDO,抑制过度活跃的免疫细胞。

在特应性皮炎模型中,MSC能:

抑制Th1与Th17炎症性T细胞;

提升Treg(调节性T细胞)的比例;

降低肥大细胞释放的组胺水平,从源头缓解瘙痒;

同时促进角质形成细胞修复皮肤屏障。

研究人员发现,MSC更像一个“免疫制衡器”——不强行压制,而是“重新校准”

身体的炎症节奏。这也是为何它在银屑病、红斑狼疮、系统性硬化症等疾病中,同

样表现出改善作用。

尤其是在皮炎治疗中,MSC注射通常采用皮下或静脉方式,一年3至6次即可维持

长期效果。其副作用极低——韩国多中心研究显示,无一例严重不良反应,仅极

少患者出现轻微注射点红肿。

真实数据背后,是免疫学的“再教育”

这项发表于《Stem Cell Research & Therapy》的研究纳入多名中重度特应性皮

炎患者,在接受脐带血来源MSC(hUCB-MSC)注射后,55%的患者达成EASI50

(病变面积与严重度改善≥50%)。这意味着,超过一半的重度患者,经历了显著

减痒与皮肤修复。

在皮肤活检样本中,研究者还发现了一系列免疫学改变:

IL-4、IL-13等过敏相关细胞因子下降;

Foxp3阳性Treg细胞比例上升;

皮肤屏障蛋白filaggrin表达恢复;

皮肤组织中氧化应激水平下降约40%。

这些数据表明,MSC不只是“灭火”,而是在教育免疫系统重新认识皮肤——

“别再误伤自己”。更惊人的是,后续随访显示,部分患者在停止治疗后6至12

个月仍维持稳定状态。这种“免疫重塑”效应,让医生们开始重新审视皮炎的治

疗边界:也许,未来皮肤病的治愈,不在“抑制”,而在“纠正”。

从“实验疗法”走向临床现实

干细胞治疗皮肤病并非空想,它正一步步从实验室走进临床。截至2024年,全

球已有超过40项注册临床试验评估MSC在特应性皮炎中的疗效,其中韩国与中

国处于领先地位。国内如广州医科大学附属 医院、上海交通大学医学院附

属仁济医院等机构也在推进MSC注射用于难治性皮炎的研究。

同时,科学家们正在让MSC变得“更聪明”:

通过基因改造MSC,让其分泌更高水平的抗炎因子SOD3;

采用NOD2信号预处理,提前激活干细胞“抗炎模式”;

配合透明质酸支架,延长其在皮肤内存活时间。

这些创新手段,让MSC疗法从“辅助治疗”迈向“精准再生医学”。而对于

患者而言,它的意义更直接——不是“暂时止痒”,而是重新建立免疫平衡。

医生们称这种治疗为“免疫的再教育”,不是单纯治疗皮肤,而是治愈那个

“总在打错敌人”的免疫系统。

当皮肤重获平静——重塑的不只是外表

当皮炎患者终于可以不再在夜里挠破皮肤,当镜子里那张红肿的脸恢复了光

泽,这不仅是皮肤的修复,更是生活的复原。干细胞疗法让“治不好”的皮

炎出现转机,也让医学走向一个新方向——让身体学会自我修复,而非被动

压制。

或许它并非人人适用,或许仍需更长随访,但对那些被反复瘙痒困扰多年的

人而言,它带来的不是奇迹,而是希望。医学,不在于立刻治愈,而在于让

更多人重获平静与尊严。正如论文作者所说:“干细胞不只是药物,它是一

种重新理解疾病的方式。”

相关关键词:

- 相关推荐MORE+

-

12-08

干细胞可改善中风后遗症患者神经功能,且鞘

11月24日,国际行业期刊《Stem Cells Translational Medicine》发表了一篇“鞘内注射与静脉注射脐带间充质干细胞对缺血性卒中后遗症的影响”的文章。最终研究结果表明:鞘内和静脉注射脐带间充质干细胞均能显著改善患者的神经功能恢复和生活质量,且两种途径的疗...

-

10-24

一年回输3-6针间充质干细胞,55%的皮

“夜里挠破皮,早上醒来血渍斑斑。”这是许多特应性皮炎(AD)患者的日常写照。反复的瘙痒、皮屑、红肿,不仅让皮肤崩溃,更让情绪和睡眠陷入失控。许多人尝试过激素膏、免疫抑制剂、生物制剂,短期见效,却总是复发。皮炎似乎成了一场“永不止痒的循环”。但就在近年来,一种源自再生医学领域的新疗...

-

10-20

Ⅰ/II型糖尿病有望彻底摆脱胰岛素!盘点

根据国际糖尿病联盟(IDF)的数据,糖尿病正以前所未有的速度席卷全球:2024年全球有5.89亿成年糖尿病患者,预计到2050年将增至8.53亿 ,而中国是这场危机的中心,拥有高达1.48亿的成人患者,位居世界 。长期以来,胰岛素等传统疗法只能控制症状,无法根治疾病或阻止并发症...

-

05-30

20年临床数据揭示干细胞疗法的五大突破性

骨关节炎曾被认为是“不死的癌症”,传统疗法仅能缓解症状,无法逆转软骨损伤。然而,干细胞技术的崛起为这一难题带来曙光。过去20年间,全球科学家通过大量临床研究证实:间充质干细胞(MSCs)可通过“细胞级修复”重塑关节功能。本文结合《柳叶刀》《Science》子刊等 期刊数据,盘点五...